~筑紫次郎~ 筑後川の風景を訪ねる

3日間、ずっと水の風景を追っていた気がします。

企画のきっかけは、お客様から

「帚木蓬生さんの『水神』の舞台、三連水車を訪ねたい」とリクエストをいただいたことでした。

ほかにも、行きたい場所として挙げられていたのが、

・装飾古墳の王塚古墳と竹原古墳(福岡県)

・中村哲医師ゆかりの山田堰 (福岡県)

ということで、いずれも知らない土地ばかり。

多少勉強してからでないと恰好がつかず、読むべき本の多い企画となりました。

といっても、大半は大慌てで、同時進行で読んだようなものですが。

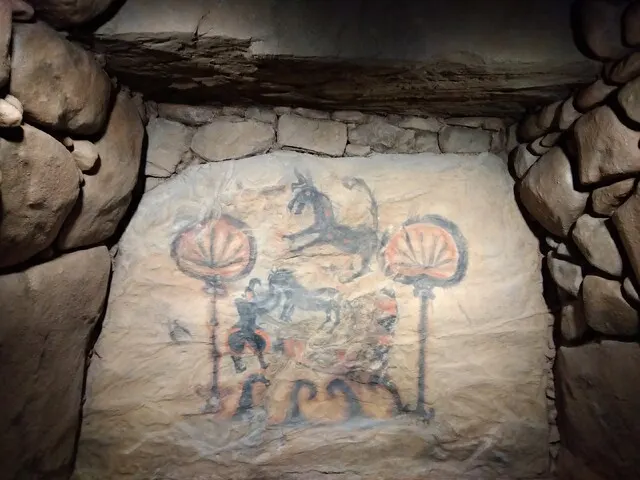

まずは福岡県宮若市の竹原古墳へ。

ビデオで予習させていただいてから実物と対面したのですが、

6世紀後半のものが、そのまま非常に良い状態で保管され、

ベンガラで着色されたという朱の鮮やかさに息をのみました。

(実物は写真撮影は不可。こちらはレプリカ。色鮮やかさは実物のほうがずっと上のように思われました)

ここから先は、ずっと水辺の風景。

今も、水の力で土を砕く日田・小鹿田焼きの里

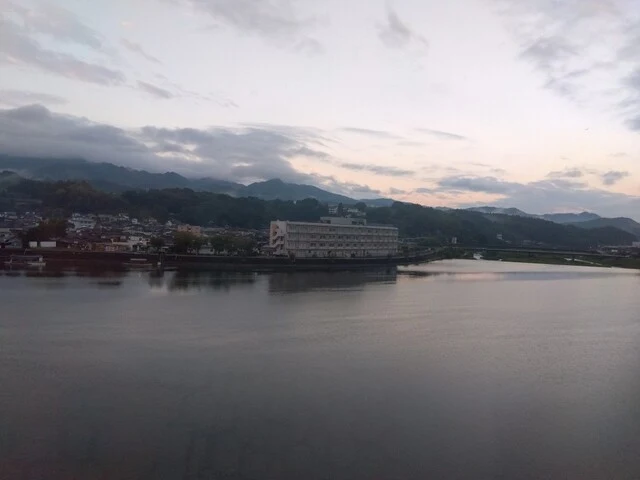

日田温泉のお宿から、朝の風景。

筑後川へと注ぎ込む三隈川の川べりに立っています。

さぁ、そしていよいよ朝倉市の三連水車へ。

小説『水神』の舞台となるのは九州一の暴れ川、筑後川。

時代は、江戸初期。

目の前を筑後川が悠々と流れているのに、

土地が川より高いがゆえに水不足に泣いていた江南原の五庄屋が、

大石堰をつくりあげるまでの物語です。

その時代の労あって、流域広く水が取れるようになった筑後川。

三連水車は、基本設計は江戸時代のままに、今も現役で水を田んぼに引き入れつづけているのだそう。

そして、そこからほど近くにあるのが、同時代に作られたもう一つの堰、山田堰。

アフガニスタンの荒野を緑地に変えるべく活動していた中村医師は、

思いのままにならぬ川の流れと何年も格闘するなか、

地元・福岡に帰郷した折、偶然耳にした山田堰を訪れ、

土手に佇んでは、幾日もじっと川の流れを眺めていたそうです。

詳しくお話くださったガイドさんとも別れがたく、

2日めの午前中にして、すでにもう胸がいっぱい。

その後は、筑後川の流れを追って、ずっと下流へ。

一面の八女茶の郷。

水郷、柳川。

川のある風景、とても好きです。

最終日は、雨をちょっと心配しながら、柳川の水郷くだり。

雨あめ ふれふれ 母さんが・・の北原白秋は柳川の歌人。

終わるのが惜しいような、そんな3日間でした。

・・が、心残りも。

筑後川の河口を見ていない。

筑後川が、有明海と出会うところが見たかった・・・

お客様から1冊の本を紹介していただき始まった今回の旅行。

今後の企画のヒントをもらったような、

それだけに留まらない大きな贈り物をいただいたような、そんな気がしています。

垂れ下がる柳の下をくぐる高校生カップル。

お気に入りの一枚です。