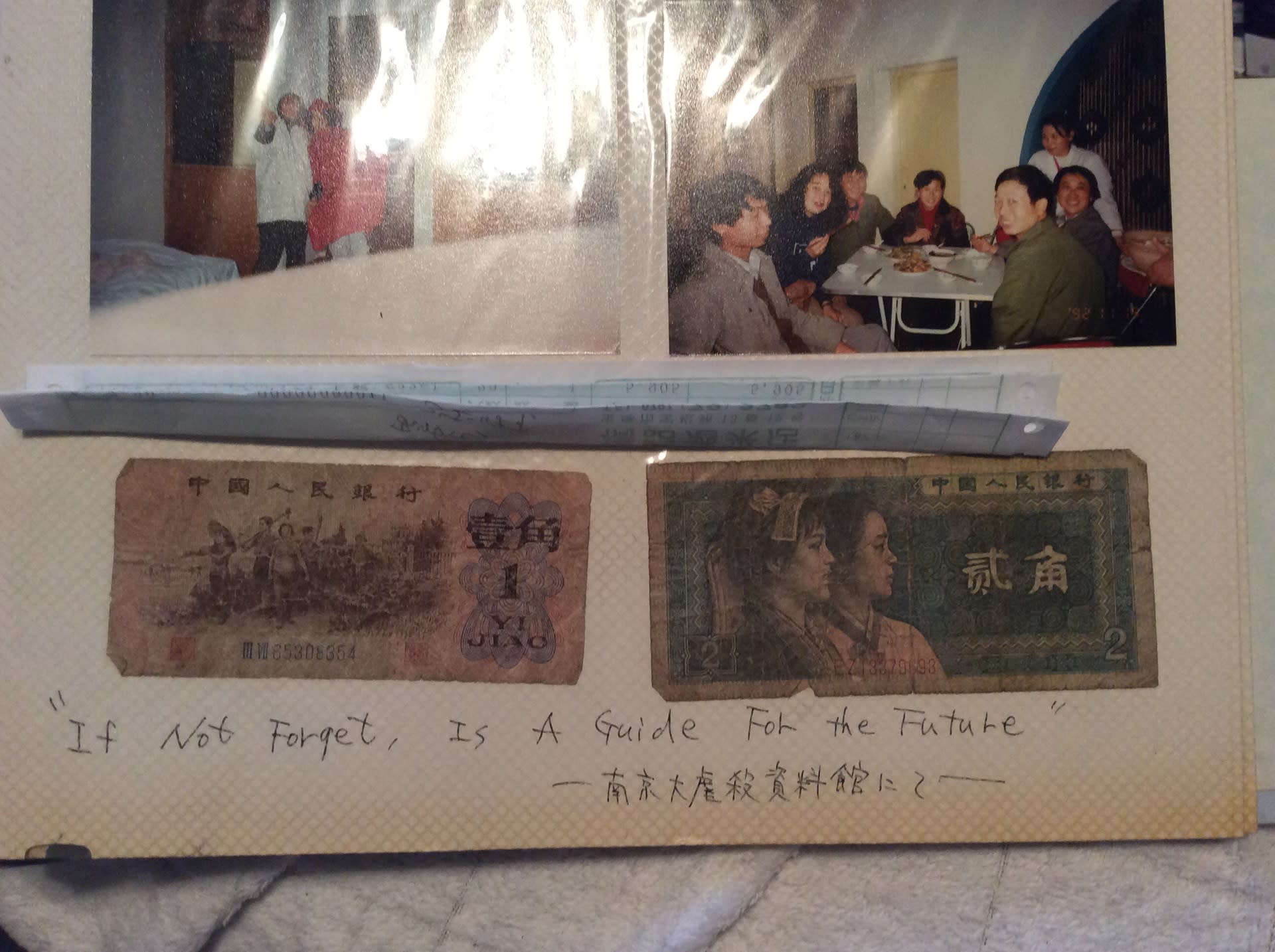

If not forget ,is a guide for the future.

久しぶりに押入れから取り出した黄ばんだアルバム。

久しぶりには、訳があって、、、、

ものすごくパンパンに太っている若かりし自分を見たくない、

と、まあそんな単純な理由。

で、それなのに思い切って見た理由。

ある言葉を、もう一度、探したくって、懐かしいアルバムを繰りました。

今年の夏はいろんな意味で、戦後を思う夏でした。

多くの意見が、多くの場所から出るなかで、

私が思ったのは・・・

日本むかし話のこぶとりの爺さん(正直者)、ばかりでは

日本・ひとつの国は守れないのですね、ってこと。

鳩山さんが、土下座までして、お詫びする姿が

「おかしい」となる、それが大人の事情なのでしょう。

さて、残念ながら難しい話は私のキャパを越えるので・・・・

一般の、一人間の思い。

「戦争を知らない子供たち」なる歌がありましたが、

この対象は多分、60年~70年生まれを言うのでは、ないでしょうか。

どんぴしゃりの私。

中国残留孤児の帰還も毎年でした。

思えば、戦後が、意識しない中でも身近でした。

そして、小学校では、道徳の授業が毎週あって、

もとをただせば戦争に通ずる話がほとんでした。

小学校の高学年で担任になった先生は、

個人的に「ビルマの竪琴」の映画に感銘をうけて、

音楽の授業は、なんども「はにゅうの宿」を合唱させられました。

もちろん、「はだしのゲン」の映画は夏休み前のおきまりでしたし、

戦争を題材にした教育映画は、夏の授業の必須でした。

多分、戦争を知らない世代(我々)でしたが、戦後記憶が豊富な時代とあって、

語り部も現役ですから、今以上にリアルに、

そして過度に(現実そのまま)、戦争がどれほどのものか、

繰り返し教えていたように思います。

映像規制も平成に入ってのこと、

当時、小学生に見せるには過酷な映像があたり前でした。

原爆投下後のあまりに凄惨な映像を

「はだしのゲン」「ガラスのうさぎ」はまんま子供に語りました。

その後、大学生になると、

本多勝一の本が、ちょっとしたステイタスになって

(わたし的に)

「中国の旅」を読みました。

すぐ、森村誠一の「悪魔の飽食」も。

どちらも中国における日本人の犯した罪を題材にしたルポでした。

今は、ねつ造か、否かで常に話題にあがる、かの本です。

(その真意は歴史家に委ねるにてして)

少なからずこの本の影響で21歳の時に、

初めて中国を訪ねて、南京まで向かいました。

今でも覚えています。

南京大学に泊り、歴史的に日本が背負ったものを、

なんだか、自分たちが背負っているような気持ちで訪ねた南京の街。

「どこから来たの」と聞かれ、

その都度、少し間をおいて

「日本」と恐る恐る答えたことを思い出します。

正直怖かった。

でも、朝、南京大学の構内を出る時に流れていたのが、

忘れもしない、中国語で歌われる「万里の長城」、

そうチャゲ&飛鳥の歌でした。

その歌を背に、なんでしょう、

日中友好の懸け橋に、いま自分がなるんだ!

勇ましく、勝手に盛り上がっていたことを思い出します。

道に迷いながら目指した、博物館の途中。

出逢った村の人にお昼をご馳走になりながら、

「もしや、日本人とわかるなり石でも投げつけられるのでは」

そんな思いも杞憂に終わりました。

何度もキツイお酒で乾杯をさせられ、

もらい煙草も繰り返し、むせかえって涙も枯れた頃、

ようやく解放され、向かった南京博物館。

そこで見た「南京大虐殺」

私は、こう見ました。

戦争は、どのみち狂っているから、正論はどこにもない。

国を守るためと、政治的には、いろんな考えがあります。

もう世の中は、日本むかし話の太った方の爺さんばかりでないことを

知ってしまったのだから、それもしかたないと思います。

ただ、若い人に事実を知らせることは大事です。

オブラートに包まず、強烈に。

若い人は柔軟ですから。

知ってこそ、次が導ける。

私は、今ねつ造か否かと議論される「南京大虐殺」を信じて

ものすごい緊張感のなかでその場所へ出向きました。

日本人に初めて会ったという赤ら顔の、

当時はまだ人民服を着た村人に家でご馳走になり、

いいというのに、親切に博物館の場所にも同行してくれました。

そんな人々と別れた、数分後に見たものは・・・

結局、日本でも見てきた同じ、

戦争が生んだ鬼畜の産物があるだけでした。

いま、それが10だったか、100だったかと数が、議論されます。

国を守る、それには、たぶん必要なのでしょう。

簡単に謝ってもいけないし、事実は、きちんとしないといけない。

でも、どうであれ傷ついたことの事実は互いに平等です。

これを知ることがすごく大事と思います。

お膳立てされて知ったことと、

現地で知ることの差違もしかり。

あの優しかった村人は今どうしているでしょうか。

私が、どうしても思い出したかった、20数年前に写真に残した

フレーズが、これです。

あの時、20数年前は、分かり合える日が近いと思っていました。

きっと未来は来るものと思っていました。

博物館の出口に大きく掲げられていた、この言葉。

いまどこを向いているのでしょうか。

*************************************

貸切バス・オーダメイド旅行のご相談は…

銀のステッキ旅行

TEL 0797-91-2260(平日8:30~17:00)

■銀のステッキは会員制の「旅サロン」を主催しています。

■公式ホームページ:http://www.gin-st.com

**************************************